Fatigue, douleurs cervicales, troubles musculo-squelettiques (TMS), baisse de concentration… Ces symptômes sont devenus courants dans de nombreux environnements professionnels, notamment avec la généralisation du télétravail et l’usage prolongé des écrans. Pourtant, une solution existe : l’ergonomie au travail.

Encore trop souvent réduite à une simple question de posture ou de mobilier, l’ergonomie est en réalité une discipline scientifique complète, qui vise à adapter le travail à l’humain et non l’inverse. En agissant à la fois sur l’espace, les outils, l’organisation et la charge mentale, elle permet de prévenir les risques professionnels, d’améliorer la qualité de vie au travail (QVCT) et d’optimiser les performances individuelles comme collectives.

Qu’est-ce que l’ergonomie au travail ?

Quelle est la définition de l’ergonomie au travail ?

Selon l’Association Internationale d’Ergonomie (IEA), l’ergonomie est « la discipline scientifique qui vise la compréhension fondamentale des interactions entre les êtres humains et les autres composantes d’un système, et la profession qui applique les principes, les données et les méthodes à la conception afin d’optimiser le bien-être humain et la performance globale des systèmes ».

L’INRS précise que l’ergonomie au travail a pour but de “concevoir ou adapter les situations de travail aux capacités physiques et mentales de l’homme”. L’OMS la reconnaît également comme un pilier de la prévention des risques professionnels, notamment dans la lutte contre les TMS et les RPS (risques psychosociaux).

On distingue trois grands champs d’application de l’ergonomie :

- Ergonomie physique : concerne les postures, gestes, efforts, conditions environnementales.

- Ergonomie cognitive : concerne la charge mentale, la prise de décision, la gestion de l’information.

- Ergonomie organisationnelle : concerne les horaires, la répartition des tâches, les interactions sociales et structurelles.

Pourquoi parle-t-on autant d’ergonomie en entreprise aujourd’hui ?

La montée des pathologies liées à la posture, au stress et à la surcharge cognitive place l’ergonomie au cœur des préoccupations RH. Le télétravail, l’usage massif des écrans, les rythmes soutenus et la sédentarité chronique sont autant de facteurs aggravants.

L’étude de Shahwan et al. (2022) confirme l’ampleur du phénomène : plus de 60 % des employés de bureau souffrent de troubles musculosquelettiques ou visuels, directement liés à l’aménagement inadapté de leur poste de travail.

L’ergonomie devient alors un levier stratégique pour améliorer le bien-être, prévenir les risques et renforcer la performance.

Quels sont les objectifs et bénéfices de l’ergonomie au travail ?

En quoi l’ergonomie contribue-t-elle à la santé des salariés ?

Les bénéfices les plus documentés de l’ergonomie sont la réduction des TMS (épaules, dos, poignets), la diminution de la fatigue visuelle et la prévention du stress physique et cognitif.

Sek et al. (2017) montrent que les ajustements ergonomiques simples (hauteur d’écran, position des bras, qualité du siège) permettent de corriger des postures contraignantes et de réduire significativement les douleurs musculaires.

Comment l’ergonomie améliore-t-elle la performance et l’engagement ?

L’ergonomie influence également la motivation, la productivité et l’engagement des salariés. Un salarié bien installé travaille plus efficacement et s’absente moins.

L’étude de Makhbul et al. (2022) démontre que les entreprises qui investissent dans l’ergonomie constatent une baisse de l’absentéisme et une hausse de la performance globale.

Quels sont les différents types d’ergonomie appliqués au travail ?

Qu’est-ce que l’ergonomie physique ?

L’ergonomie physique concerne l’environnement matériel :

- Mobilier de bureau

- Écran d’ordinateur

- Hauteur de table

- Répétitivité des gestes

Par exemple : une chaise réglable, un écran à hauteur d’yeux, une souris adaptée. Cela permet de limiter les douleurs musculosquelettiques et de favoriser une posture saine.

Qu’est-ce que l’ergonomie cognitive ?

L’ergonomie cognitive s’intéresse à :

- La charge mentale

- Le traitement de l’information

- La clarté des interfaces et outils numériques

Exemples :

- Interface logicielle claire et intuitive

- Réduction des interruptions ou multitâches excessifs

- Limitation des sollicitations inutiles (notifications)

C’est une forme d’ergonomie essentielle dans les métiers de bureau ou les environnements numériques.

Qu’est-ce que l’ergonomie organisationnelle ?

Elle s’intéresse à l’organisation du travail, aux responsabilités, aux horaires.

Heidarimoghadam et al. (2022) soulignent que les interventions ergonomiques les plus efficaces combinent ces trois dimensions, avec une approche participative pour garantir des résultats durables.

Selon Arezes et al. (2015), une bonne ergonomie intégrée dans un environnement Lean permet de réduire les efforts physiques, d’améliorer l’autonomie et de renforcer l’implication des équipes, à condition d’être bien pensée.

À l’inverse, des approches centrées uniquement sur la productivité sans prise en compte de l’ergonomie peuvent augmenter les risques de TMS ou de désengagement.

Comment évaluer et améliorer l’ergonomie de son poste de travail ?

Quels sont les signes d’un poste mal ergonomique ?

Un poste de travail mal conçu génère des signaux d’alerte facilement repérables, souvent négligés au quotidien :

- Douleurs musculo-squelettiques : cou, épaules, bas du dos, poignets, genoux.

- Fatigue visuelle et maux de tête liés à un éclairage insuffisant ou un écran mal positionné.

- Diminution de la concentration et de la vigilance après quelques heures.

- Stress et irritabilité dus à l’inconfort ou au multitâche constant.

- Absences répétées pour douleurs ou inconfort physique.

Un poste mal ergonomique a donc un coût caché : baisse de performance, absentéisme, turn-over, désengagement.

Quels outils ou méthodes pour diagnostiquer les besoins ergonomiques ?

Heureusement, il existe aujourd’hui plusieurs méthodes efficaces pour évaluer objectivement un poste de travail :

- Auto-évaluation à l’aide de checklists ergonomiques (par exemple l’outil de l’INRS ou les fiches de l’ANACT).

- Grilles d’observation posturale (ex : méthode RULA ou REBA) pour évaluer les postures statiques et les angles articulaires.

- Audit par un ergonome certifié qui réalise un diagnostic approfondi (postures, flux de travail, éclairage, charge mentale…).

- Logiciels d’analyse posturale à partir de caméras ou d’intelligence artificielle (ex : logiciels utilisés dans les chaînes de production ou centres de télétravail).

- Questionnaires internes pour recueillir le ressenti et les douleurs des salariés.

Les études comme celle de Sek et al. (2017) montrent la nécessité d’intervenir dès les premiers signes de surcharge posturale.

Quels conseils pratiques pour adopter une bonne ergonomie au bureau ?

Comment bien régler son poste de travail ?

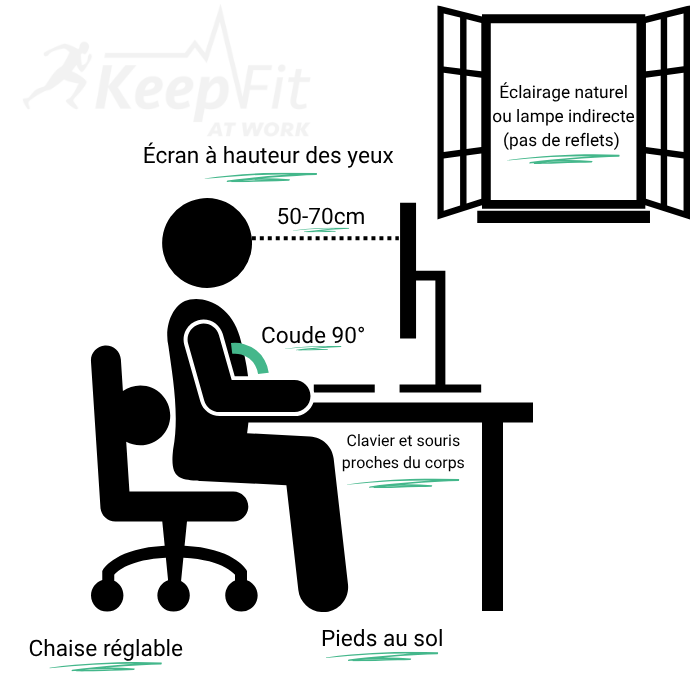

Un aménagement optimal repose sur quelques réglages simples mais essentiels :

- Chaise : ajustable en hauteur, avec un bon maintien lombaire. Les pieds doivent reposer à plat sur le sol ou sur un repose-pied.

- Écran : à hauteur des yeux, à environ 50–70 cm du visage. Le haut de l’écran doit être aligné avec le regard.

- Clavier et souris : proches du corps, poignets à plat, coudes à 90°.

- Éclairage : lumière naturelle si possible, ou lampe indirecte pour éviter les reflets sur l’écran.

Quelles habitudes adopter au quotidien ?

Au-delà du mobilier, les bonnes pratiques quotidiennes font toute la différence :

- Faire une pause de 5 minutes toutes les 45 minutes : marcher, s’étirer, respirer.

- Changer de position régulièrement : alterner entre position assise et debout.

- Pratiquer des micro-étirements du cou, des épaules et du dos.

- Éviter le multitâche prolongé, source de surcharge cognitive.

- Boire régulièrement pour rester hydraté et bouger.

Ergonomie et télétravail : comment adapter son environnement chez soi ?

Quels sont les risques spécifiques en télétravail ?

Travailler depuis chez soi expose à de nouveaux risques ergonomiques :

- Mobilier non adapté (chaises de cuisine, canapés…)

- Postures contraignantes prolongées (laptop posé trop bas)

- Éclairage insuffisant

- Manque de pauses ou de rituels de fin de journée

- Isolement social, stress et sédentarité accrue

Quelles solutions simples et efficaces à domicile ?

Même sans matériel professionnel, on peut améliorer son confort :

- Surélever l’ordinateur avec des livres ou un support pour aligner l’écran.

- Utiliser un clavier et une souris externes.

- Installer un coussin lombaire ou une serviette roulée.

- Optimiser la lumière naturelle, éviter les contre-jours.

- Programmer des rappels de pause via des applis ou son agenda.

Ergonomie au travail et réglementation : que dit la loi ?

L’ergonomie est-elle une obligation légale ?

Oui. Selon l’article L.4121-1 du Code du travail, l’employeur doit « prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Cela inclut :

- L’aménagement des postes de travail

- La prévention des risques professionnels, dont les TMS

- La formation à la sécurité, incluant l’ergonomie

Des normes ISO comme ISO 6385 (principes ergonomiques généraux) ou ISO 9241 (ergonomie des interfaces) encadrent également les bonnes pratiques.

Quel est le rôle de l’entreprise dans la prévention des risques ?

L’entreprise peut agir à plusieurs niveaux :

- Équiper les postes avec du mobilier ergonomique

- Former les équipes (pause active, réglages, prévention)

- Faire intervenir un ergonome ou un référent QVCT

- Sensibiliser régulièrement grâce à des campagnes ou ateliers

- Réaliser un audit global de l’environnement de travail pour identifier les facteurs de risque

Pour cela, certaines entreprises font appel à des prestataires spécialisés, qui proposent un audit complet et un accompagnement personnalisé pour améliorer durablement le bien-être et la performance collective.

Foire aux questions sur l’ergonomie au travail

Quelle est la différence entre ergonomie et confort ?

L’ergonomie vise à adapter le travail à l’homme, avec une dimension scientifique et préventive. Le confort est une sensation subjective, souvent temporaire. Un siège peut être confortable sans être ergonomique.

Quel matériel ergonomique acheter en priorité ?

- Chaise avec soutien lombaire

- Écran réglable ou support d’écran

- Clavier et souris adaptés

- Repose-pieds si besoin

- Tapis de souris ergonomique

Combien de temps de pause ergonomique faut-il prendre ?

Toutes les 45 à 60 minutes, faire une pause active de 5 à 10 minutes est recommandé. Les pauses “visuelles” (regarder au loin 20 secondes toutes les 20 minutes) sont aussi utiles.

L’ergonomie est-elle utile pour les métiers manuels ?

Oui. L’ergonomie physique s’applique aussi aux métiers terrain (logistique, soins, industrie), avec des dispositifs spécifiques : rotation des tâches, outils adaptés, aides mécaniques.

Existe-t-il une formation en ergonomie pour les entreprises ?

Oui, via :

- Les services de santé au travail

- Des organismes certifiés en prévention

- Des prestataires spécialisés comme Keepfitatwork, qui proposent aussi des ateliers pratiques sur la posture et la prévention des TMS.

Conclusion

L’ergonomie au travail n’est pas un luxe : c’est une nécessité stratégique pour préserver la santé des collaborateurs, prévenir les troubles physiques et cognitifs, et stimuler l’efficacité collective.

Qu’il s’agisse de réglages simples, d’un audit global ou de formations spécifiques, chaque entreprise peut progresser et améliorer significativement le bien-être au travail.

Et pour aller plus loin, pensez à intégrer des pauses actives, du renforcement musculaire ou des séances de relaxation sur le lieu de travail.

Keepfitatwork accompagne les entreprises dans cette démarche de prévention et de QVCT durable.

RÉFÉRÉNCES

Arezes, P. M., Dinis-Carvalho, J., & Alves, A. C. (2015). Workplace ergonomics in lean production environments: A literature review. Work, 52(1), 57–70.

Heidarimoghadam, R., Mohammadfam, I., Babamiri, M., Soltanian, A. R., Khotanlou, H., & Sohrabi, M. S. (2022). What do the different ergonomic interventions accomplish in the workplace? A systematic review. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 28(1), 600–624.

Makhbul, Z. K. M., Shukor, M. S., & Muhamed, A. A. (2022). Ergonomics workstation environment toward organisational competitiveness. International Journal of Public Health Science, 11(1), 157–169.

Sek, K., Tee, E., Low, H., & Wan Saim, W. (2017). A study on the ergonomic assessment in the workplace. AIP Conference Proceedings, 1883(1), 020012.

Shahwan, B. S., D’emeh, W. M., & Yacoub, M. I. (2022). Evaluation of computer workstations ergonomics and its relationship with reported musculoskeletal and visual symptoms among university employees in Jordan. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 35(2), 141–156.